«In der Muttersprache zu singen, ist ein politisches Statement»

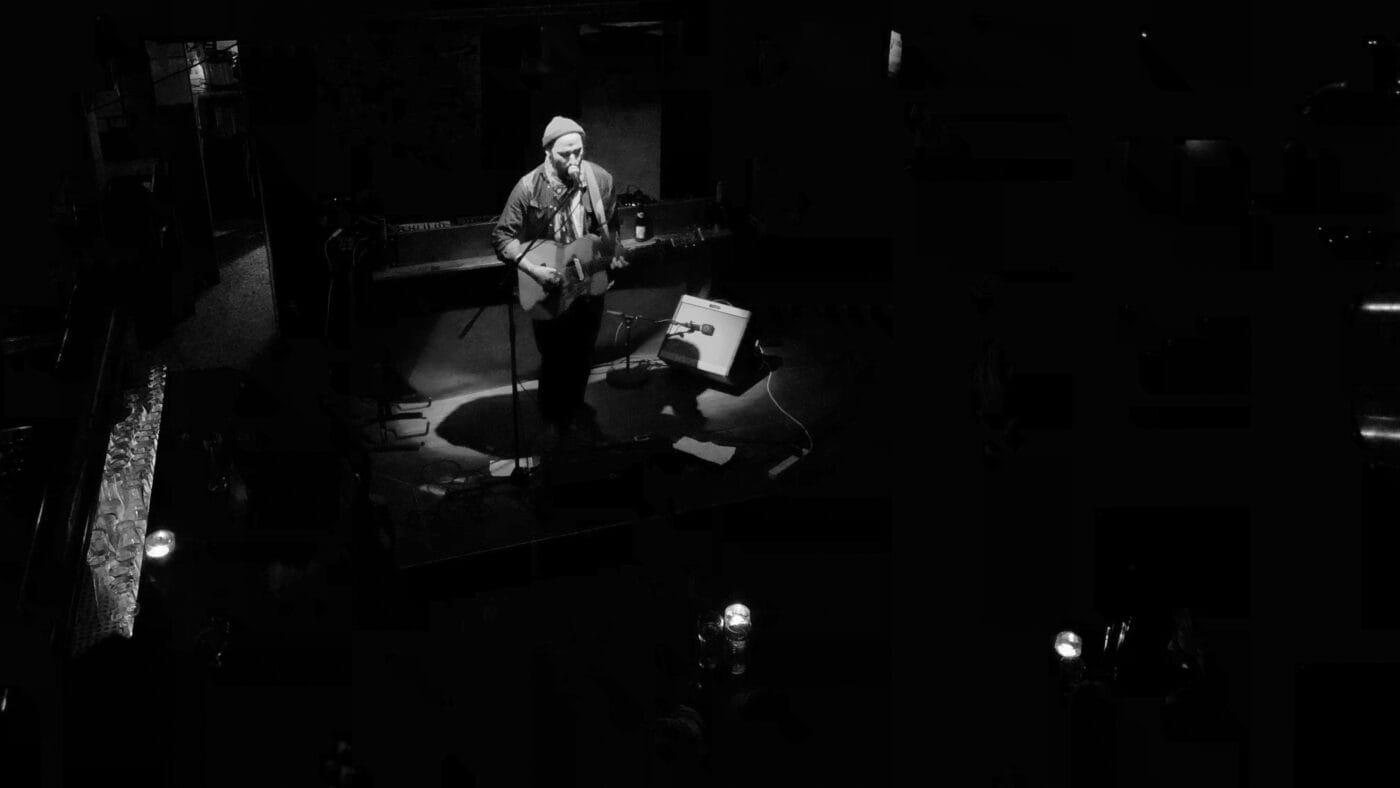

Der Tunesier Jawhar Basti war im Winterthurer Albani zu Gast. Seine Lieder setzen sich kritisch mit der Gesellschaft in seiner Heimat auseinander, von Spiritualität bis Sinnlichkeit. Ein Gespräch.

Jawhar, in jedem Lied auf deinem Album Winrah Marah erzählst du von einem Charakter. Wieso hast du dir diese fiktiven Personen ausgedacht?

Jedes Lied erzählt eine eigene Geschichte. Ich wollte diese Art des Schreibens ausprobieren, Geschichten erzählen anhand von Charakteren. Jedes Lied ist sozusagen ein Kurzfilm. In Winrah Marah sucht eine Frau ihren Sohn, der aber gar nicht existiert. Sie hat sich diesen Sohn ausgedacht unter dem gesellschaftlichen Druck, Kinder zu kriegen. Oder ich singe über den Verrückten eines Dorfes, der in seiner eigenen Welt lebt. Die einen halten ihn für einen Heiler, andere sagen, er bringe Unglück. Sie wollen, dass er aufhört zu trinken und er sagt: «Ich bin nicht betrunken von Alkohol, ich bin betrunken von der Quelle der Nacht.» Das soll heissen, er ist inspiriert, und er will in Ruhe gelassen werden.

Was verbindet all diese kurzen Erzählungen?

Es gibt eine wiederkehrende Thematik. Oft sind es Personen, die alleine sind und von der Gesellschaft ausgeschlossen werden.

In Qibla Wa Qobla vermischt du Religion mit Sexualität [Qibla ist die Gebetsausrichtung der Muslime nach Mekka, Qobla heisst Kuss auf Arabisch].

Ich verbinde im Titel Spiritualität und Sinnlichkeit – das finde ich passender als Sexualität. Ich will sagen, dass diese zwei Dinge sehr gut miteinander leben können und nicht in einem Widerspruch zueinander stehen, wie man uns das heutzutage glauben lässt. Als ob eine religiöse Person keinen Körper hätte und diesen komplett verneinen sollte. Dabei kommen Sinnlichkeit kombiniert mit Spiritualität oft vor in der Geschichte der arabischen Kultur.

Ist das deine Art, Kritik zu äussern?

Ja, auf jeden Fall. Es geht in den Liedern auf dem Album Winrah Marah um die Einschränkung der persönlichen Freiheit innerhalb der Gesellschaft.

Die tunesische Revolution: Am 17. Dezember 2010 zündete sich der 26-jährige Obstverkäufer Mohamed Bouazizi selbst an, nachdem ihn die Polizei schikaniert und seine Waren beschlagnahmt hatte. Sein Tod gilt als Auslöser für die Aufstände, die als sogenannt «Arabischer Frühling» Geschichte schrieben. Innerhalb weniger Wochen gingen die Tunesierinnen und Tunesier landesweit auf die Strasse und protestierten gegen die Jugendarbeitslosigkeit, gegen Polizeiwillkür, für mehr Freiheit, soziale Gerechtigkeit und mehr Demokratie. Der Aufstand gegen das Regime war nicht mehr aufzuhalten. Nach 23 Jahren diktatorischer Herrschaft floh der Präsident Ben Ali am 14. Januar 2011 ins Ausland. In den nächsten Monaten begannen Proteste in anderen Ländern in Nordafrika und dem Nahen Osten. Tunesien ist das einzige Land, das nach der Revolution grosse demokratische Reformen durchführte. Das politische System ist nun offener, die Situation bleibt aber fragil. Das Land kämpft mit grossen wirtschaftlichen Problemen, viele in der Bevölkerung sind frustriert.

Ist die tunesische Gesellschaft seit der Revolution offener geworden?

Die Mentalität der Menschen verändert sich nicht einfach so durch einen Aufstand. Was besser wurde, ist die Meinungsfreiheit. Diese haben wir gewonnen. Aber die Mentalität blieb, sie hat sich sogar verschlimmert.

Inwiefern?

Es herrscht in einem gewissen Sinne Anarchie. Vorher gab es diese Einheitspartei. Das setzte die Leute unter Druck und sie hielten die Gesetze einigermassen ein. Nach der Revolution hielten viele die Freiheit für Anarchie. Viele, sehr viele Leute bauten einfach auf Grundstücken, die anderen oder der Öffentlichkeit gehören, zum Beispiel auf den Trottoirs. Auch das Verhalten in den Strassen und Autos hat sich verschlechtert. Die Gesellschaft war während Jahren eingesperrt und frustriert, sie entwickelte keinen Bürgersinn, keinen Respekt für den anderen. Nach einem Aufstand, der alles zusammenbrechen lässt, kann es gar nicht anders kommen. Wir müssen den Weg gehen, aber es wird lange dauern.

Jawhar Basti, geboren 1974, wuchs in einem Aussenquartier der Hauptstadt Tunis auf. Als Jugendlicher wusste er: Nach der Maturität will er weg, raus aus Tunesien. Er war wütend auf sein Land und sah keine Möglichkeit, sich dort weiterzuentwickeln. Sein Ziel war, in England zu studieren, doch das war zu teuer. Also reiste er als 20-Jähriger nach Lille, Frankreich, und studierte englische Literatur und Theater. Er begann, Songs zu schreiben. Später zog er nach Belgien. Damals war er sich sicher, seine Heimat für immer hinter sich zu lassen.

Auf deinem Album singst du nur noch Tunesisch, nicht mehr in Englisch.

Heute bedeutet es mir sehr viel, in meiner Sprache zu singen. Als ich begann, Musik zu machen, war ich wie viele andere junge Künstler. Ich begann in Englisch zu singen, auch weil die Sänger, die ich hörte und die mich beeinflussten, international sind. Aber an einem gewissen Punkt nach dem ersten Album begann ich mir Gedanken darüber zu machen, in einer Sprache zu singen, die nicht meine ist. Ich hörte schliesslich ganz auf mit der Musik für einige Jahre.

Wieso?

Vielleicht war ich zu jung, als ich mein erstes Album machte. Ich wusste nicht, auf was ich mich einliess. Ich hatte einfach Lust, Musik zu machen. Auf die professionellen Aspekte war ich überhaupt nicht vorbereitet. Labels, die alles Künstlerische kontrollieren wollen. Ich machte nicht Musik, um ein Produkt zu sein, das kontrolliert wird.

Du hast dich also von der Musik abgewendet?

Ja, ich ging ins Theater zurück, wo ich ja auch eine Ausbildung hatte. Zusammen mit einem Regisseur und einer Schauspielerin produzierte ich das Theaterstück Hobb Story, das Liebe und Sex in der arabischen Welt thematisierte. Die Schizophrenie, die es rund um diese Themen gibt. Das war vor der Revolution. Die tunesische Zensurbehörde, die damals alle Stücke vor der Premiere begutachtete, wollte uns stoppen. Sie sagten uns, wir müssten alle unmoralischen Wörter streichen. Wir verwendeten zum Beispiel Wörter für Sexualorgane, die wir in der alten arabischen Literatur fanden. Also sagten wir ihnen: Gebt uns eine Liste mit den Wörtern. Der Typ sagte, er könne das doch nicht schwarz auf weiss schreiben. Aber wir bestanden darauf. Wir spielten dann die Premiere und hatten grossen Erfolg. Als die Tochter des Präsidenten unser Stück schauen kam und es toll fand, liessen uns die Behörden in Ruhe.

Was hat dich zur Musik zurückgebracht?

Ich schrieb für dieses Theaterstück Lieder in Tunesisch. Das war der Auslöser. Ich fühlte dabei etwas, das ich bei meinem ersten Album nie empfand. Auf einmal hatte ich Lust, wieder Musik zu machen.

Hat es sich mehr nach dir selbst angefühlt?

Ja, total. Und ich merkte, etwas zu machen, das auch wirklich einen Sinn ergibt. Ich konnte nicht mehr schummeln, weil ich in meiner Muttersprache sang.

Schummeln?

Ich glaube, viele Leute mogeln, wenn sie in Englisch singen. Alles ist ein bisschen erlaubt. Niemand achtet sich wirklich auf den Inhalt, ausser der Sänger ist ein richtiger Autor wie Johnny Cash. Viele Gruppen füllen leere Stellen mit irgendwelchen Wörtern, damit sie singen können. Das ist nichts für mich. Ich will ein Universum konstruieren durch das Schreiben.

Was bedeutet es, auf Tunesisch zu singen?

Mittlerweile ist es wie ein politisches Statement, in deiner Muttersprache zu singen, egal ob du Tunesier, Brasilianer oder Spanier bist. Du verteidigst deine Muttersprache gegen den englischen Mainstream. Ich liebe Englisch und schreibe auch noch ab und zu auf Englisch. Aber wir sind auf dem Weg zu einer Globalisierung des Liedes.

Stört es dich, dass dich viele Zuhörer nicht verstehen können?

Wenn man ein Lied hört, gibt es verschiedene Ebenen: Die Wörter, aber auch deren Klang. Also ist es eine Bereicherung, einen neuen und anderen Klang zu hören. Und wie ich schon sagte, viele Leute hören nicht genau hin bei englischen Liedern. Bei Fremdsprachen wollen sie’s dann plötzlich verstehen. Ich schreibe oft auf meiner Webseite Notizen zu den Songs, die den Inhalt erklären.

Du wohnst jetzt in Belgien, reist aber oft nach Tunesien. Hast du mit dem Land sozusagen Frieden geschlossen?

Ich empfinde heute eine unglaubliche Zuneigung für Tunesien. Aber nur für das Land selber, nicht für die Flagge oder die Nation. Das ist ja nichts Natürliches, da hat mal jemand eine Grenze gezogen und rund um eine Flagge Riten konstruiert.

Direkt nach der Revolution kehrten viele ausgewanderte Tunesier in ihr Heimatland zurück. Sie wollten mithelfen, das Land neu zu gestalten. Doch nur wenige Jahre später setzte ein Gegentrend ein. Frustriert von der Arbeits- und Perspektivenlosigkeit verlassen viele junge, gut ausgebildete Personen das Land. Tunesien erlebt einen Braindrain.

Fühlst du dich manchmal schuldig, nicht in Tunesien zu leben, um mitzuhelfen, die Situation zu verbessern?

Diese Diskussion führe ich oft mit meinen Freunden in Tunesien – bleiben oder gehen. Ich selber empfinde es nicht mehr als Problem, ich verteidige meine Sprache und Tunesier hören meine Lieder, auch wenn ich ausserhalb lebe. Ich helfe damit, die Dinge im ganz Kleinen vorwärts zu bringen. Manchmal kehre ich auch ja auch zurück und engagiere mich.

Wie?

Ich habe mit einer Organisation ein Theater veranstaltet, wo ich live spielte. Wir sind in Regionen gereist, wo es kulturell rein gar nichts gibt. Das lohnte sich finanziell für mich überhaupt nicht. Aber es machte mir Spass, in diesen Regionen zu spielen. Manchmal konnte ich die Personen berühren, manchmal sassen auch nur drei Personen im Publikum. Das ist frustrierend, weil es zeigt, dass sich die Menschen dort nicht für Kultur interessieren oder denken, das sei nichts für sie.

Was frustriert dich sonst in Tunesien?

Vieles, aber die Situation ist wahnsinnig komplex. Die Gesellschaft ist konservativ – wenn auch viel fortschrittlicher als in anderen arabischen Ländern. Als Künstler ist es sehr schwierig, voran zu kommen. Manchmal, wenn ich voller Energie zurückkehre, bin ich innerhalb einer Woche schon konsterniert. Nichts geht vorwärts, niemand antwortet, ich finde mich in administrativen Sackgassen wieder. Dann frage ich mich: Wieso verschwende ich meine Zeit hier? Ausserhalb geht alles schneller. Aber manchmal machen Dinge ausserhalb eben weniger Sinn.

Was stimmt dich positiv?

Die Leere schafft Raum für ganz, ganz viele Möglichkeiten. Es gibt Dinge, die erschaffen und aufgebaut werden müssen. Weil so vieles, was mit dem Staat und der Administration verbunden ist, komplett marode ist, muss Neues kreiert werden. Junge Künstler in Tunesien sind viel solidarischer, sie veranstalten Events, die viel das bessere Programm haben als staatliche Veranstaltungen. Ausserhalb des Zentrums gibt es Orte, die so leer sind, dass man sich ganz neue Dinge ausdenken kann. Dinge, die total anders sind als das, was man von Theatern oder Clubs in Europa gewohnt ist.

Karin A. Wenger ist freie Journalistin. Sie fokussiert sich in ihrem Masterstudium auf die Politik und Religion der arabischen Länder.